Marketing Trends

【社長対談 vol.1】

株式会社アイシン

グループ技術開発本部

解析技術部 基盤技術開発室 DA開発グループ

主査 中村 正樹氏

株式会社インテージクオリス

代表取締役社長 小島 賢一

アイシン様は自動車部品事業で培ってきたものづくりの生産性を高める技術をもとに、新たなビジネス分野の開拓や、新しい価値の創造を目指しておられます。また、多様化が進む社会に向け、個人の個性を活かし、コミュニケーション観点の生産性を向上したいという思いをお持ちでした。そこで、音声認識システムの開発をしていたアイシン様と、言葉をベースとした定性調査の会社である(株)インテージクオリスがタッグを組み協業に至りました。

今回は以前から両社が行っていたデジタル化の取り組みと、協業のきっかけについてご紹介します。

中村:開発のきっかけは、アイシングループの研究開発を担う株式会社エクォス・リサーチ(現アイシン)で、製造業であるアイシンが将来を見据えどんな新規事業を創出すべきか?と検討を開始したことでした。

アイシンのようなモノづくりの会社はハードウェア製造の品質や生産性といった分野では強みがあったのですが、「働いている人の個性を活かし、個を伸ばす」といった観点はまだまだ課題が多いという認識でした。大量に品質の良いモノを製造するには、規則やルール、安全性が重視されるのですが、これからの時代は、柔軟で多種多様なサービスが求められ、個性を活かす分野の仕事も重要になります。そういったアイシンの自社の課題認識から始まったテーマでした。

その中でも「音声認識」アプリの開発に着手したのは、「自分の発言を振り返る」ということに着目したからです。「内省」と言い換えることができると思うのですが、自分を振り返ることに気づきがあり、それが個々の自立的な成長につながると考えたのです。アプリという形にしたのは、いつでも手軽に使えるように、大掛かりな装置というよりは、スマートフォンで簡単に使えることを重視したからです。

中村:アプリを使うと手軽に簡単に音声が溜まっていきます。それを組織の集合知にして組織内でセキュアに再活用できる、という内容で展示会に出展しました。そこで(株)インテージクオリスの方に、インタビューやワークショップの文字おこしや分析に活用できるのではないかと声をかけていただいたのが協業の始まりです。

中村:技術開発を進める上で、様々な会議や会話のデータを集めていく必要がありました。社内だと、製造現場や会議のデータは取れたのですが、例えば今日のようなインタビュールームでの会話など様々な実利用場面の会話データを集めるには限界がありました。システムのロバスト性を高めるために、自分たちでは集めることができない使い方やデータを共有できる協業先を探していました。

小島:定性調査は結局言葉の世界なので、いかに人から言葉を引き出すかが肝になってきます。そのため、アウトプットも言葉が中心になってくる中で、大きく2つの取り組みをしようと考えていました。1つ目は「書記」と呼ばれる人が発言を聞きながら入力していく、というとても手間とお金がかかる世界を、様々な技術が進化している中でデジタル化させたいということ。2つ目はアウトプットとして出てきたものが自動で分析されるというか、可視化されることです。本当に目指したいのは、人間が全部読み込んで解釈しなくてもある程度理解できるものを作ることです。それができると経験者が分析しなくてもある程度のクオリティのアウトプットが作れるようになります。もちろんそこに近づくためのヒントでもいいのですが。

小島:(株)インテージに所属していた時に事業開発本部という部署において、AIなど最新の技術を使って何かできないかと考えていました。その中で発言録自動化に加えて、発言録として出てきた文章を要約させたいとも考えて、協業先を探していました。何社かに試しに使わせてもらったのですが、リサーチの分析としての観点が入ったまとめを作ることは難しく、それ以前にそもそもの言葉もブレてしまっていて、あまり現実的ではないということで当時はそこで止めてしまっていました。

そんな中で展示会にて拝見した内容が、ただ発言を起こすだけではなく、その後に内容を可視化するところまで含まれていたので一度に両方取り組めそうだなと感じ、これまで話を聞いてきた会社さんとの違いを感じました。他社さんのものは発言起こし専門、会議の文字起こしツールなどでしたが、アイシンさんはさらにその先まで踏み込んだ提案内容でした。分析だけでも興味が沸いたのですが、両方備わっていたので、目指していた内容に近づきそうだと感じ協業を始めることとなりました。

中村:初めて定性調査で実験した時は、iPod touchを1人1人首からぶら下げてもらう形で、マイクも有線のピンマイクを準備していました。しかし実際にインタビューを行う中で、有線だと動きづらかったり、着ける位置の制約があることがわかり、急遽ワイヤレスのマイクを準備しました。ただ、急遽だったのでAmazonで良さそうなものを見つけて・・・というレベルでした。マイクといっても感度や指向性など種類がありますが、この時は無指向のマイクを使っていたため、近くの人の声をたくさん拾ってしまい、さらにノイズ処理もできていなかったので音声認識の精度というよりは、集音面での課題が多く見つかり大変でした。この内容を活かし、小さな音を感度良く拾うよりも周辺環境に合わせて音を絞って拾う技術を作ることができました。

中村:今日も対談させていただいているインタビュールームは反響音があるので、跳ね返った音を拾ってしまうこともありました。他にも(株)インテージさんの経営会議でも実験的に使っていただいていまして、小さな会議室に20名ほどが密集して行う会議でしたので、周囲の音を拾ってしまうという課題が見つかりました。

中村:(株)インテージクオリスさんがアウトプットするようなレベルの要約の自動化は難しかったため、事実として出てきた言葉の集計をお出ししました。分析する上では、1つの「発言」(アプリではふき出しで表現)というものを大事にして、一つの発言の中の語句の関係性を見て、例えば「私は●●が好きだ」という発言があった場合、●●と好きの関係性は強いといった結果を集計したレポートを見ていただきました。

小島:定性調査は消費者の皆さんが普段意識していない思いを言語化してもらうことなので、発言内容も普段の会議とは違い少し癖があります。ですのでそもそもの発言をきちんと認識させるのが難しいのですが、きちんと認識できないと発言数に応じたランキングを出しても、あまり意味のないランキングになってしまいます。その精度があった上で、その後の分析に進めるということを私自身も改めて身に染みて感じています。

中村:インタビューの要約についても同じで、人によって発言の質がバラバラで、言い回しや表記ゆれ、語句の省略などもあり、音声認識の精度が向上しても専門家が作る「行間を読むような自動要約」はまだ難しいと思います。

今はその課題解決の1つとして、独自の概念辞書を作成しています。例えば「自動車」という語句に含まれる様々な車種、種類、メーカー、・・・のような語と語の関係性について発言内容を基にデータベースにしていくイメージです。それを実際の会話に当てはめて概念的に集計できるようにしています。これもまた何かのインタビューで実験させてもらえればと思っています。

「言葉」をきっかけにアイシン様と(株)インテージクオリスで始まった協業。

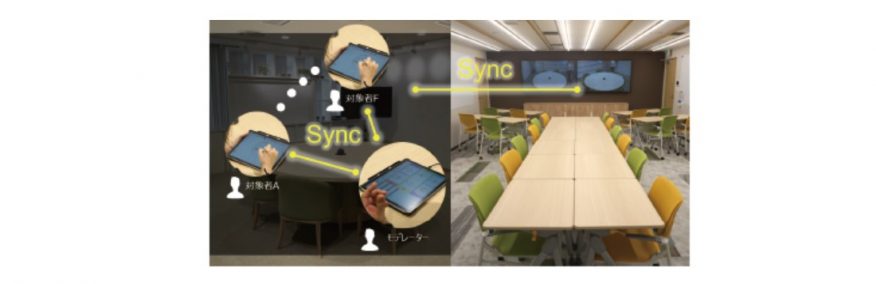

次回は、実際に共同開発を行ったオンライン・ワークショップツール「DIGI-LAS(デジラス)」についての対談をお伝えします。